Die wahre Schuld des Narziss – Die Ablehnung einer fremdbestimmten Rolle

„Narzisst.“ „Egoist.“ „Opportunist.“ Drei Begriffe, die heute oft als Beleidigungen benutzt werden – moralische Urteile, getarnt als psychologische Analyse. Doch was bedeuten sie wirklich? Und vor allem: Wer spricht sie aus – und mit welcher Absicht?

Heute wird jemand als narzisstisch bezeichnet, wenn er scheinbar zu sehr auf sich selbst fokussiert ist – wenn er sein Innenleben pflegt, sich um sich selbst kümmert, ohne sich dafür zu rechtfertigen. Doch in vielen Fällen handelt derjenige, der solche Vorwürfe äußert, nicht aus ethischen Gründen, sondern aus einem enttäuschten Bedürfnis:

„Du gibst mir nicht, was ich von dir will – also bist du egoistisch.“

„Du stellst mich nicht in den Mittelpunkt – also bist du ein Narzisst.“

„Du nutzt eine gute Gelegenheit – also bist du ein Opportunist.“

Ein subtiler, aber weit verbreiteter Mechanismus: Die moralische Sprache wird als Werkzeug zur Kontrolle verwendet. Eine Art emotionaler Erpressung – oft unbewusst –, die uns von einer grundlegenden Wahrheit ablenkt:

Sich um sich selbst zu kümmern ist kein Vergehen. Es ist der erste Akt echter Liebe.

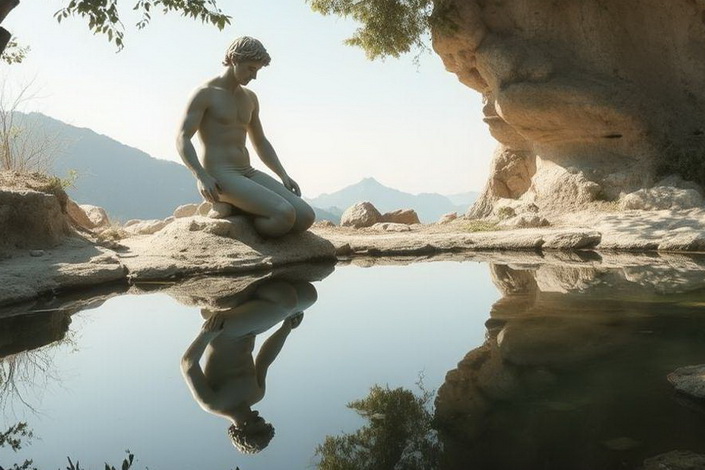

Narziss war nicht eitel

In Ovids Version des Mythos ist Narziss ein außergewöhnlich schöner junger Mann, der von allen begehrt wird. Doch er erwidert diese Gefühle nicht. Nicht aus Grausamkeit – sondern einfach, weil er nicht das will, was andere von ihm erwarten. Selbst Echo, die Nymphe, die nur die letzten Worte anderer wiederholen kann, bekommt keine Antwort. Schließlich bittet ein enttäuschter Verehrer die Götter um Vergeltung. Und Nemesis verflucht Narziss: Er verliebt sich in sein eigenes Spiegelbild im Wasser.

Es ist keine gesunde Liebe: Es ist eine Obsession, die ihn verzehrt – denn das Bild kann nicht berührt werden und liebt nicht zurück. Narziss vergeht.

Aber was ist seine Schuld?

Tatsächlich hat er niemandem wehgetan. Er hat nicht gelogen, nichts versprochen. Er hat einfach nur „nein“ gesagt.

Der Mythos lässt sich also auch anders lesen: nicht als Warnung vor Selbstverliebtheit, sondern als symbolische Strafe für jemanden, der sich weigert, eine ihm auferlegte Rolle zu spielen – der sich nicht so begehren lässt, wie es erwartet wird.

Die Heuchelei der „konditionierten“ Selbstliebe

Dieses Paradox zeigt sich auch heute. Die gleichen gesellschaftlichen Botschaften, die uns auffordern, „uns selbst zu lieben“, „für uns zu sorgen“, „unser eigenes Licht scheinen zu lassen“, verurteilen uns, sobald wir es wirklich tun – mit Klarheit, Konsequenz und ohne Entschuldigung.

Ja, viele spirituelle Strömungen sagen: „Liebe dich selbst.“ Aber sobald man das konsequent umsetzt – mit klaren Grenzen, Prioritäten und der Fähigkeit, „das tut mir nicht gut“ zu sagen – wird man als Narzisst abgestempelt.

Man fragt sich: Darf man sich also nur selbst lieben, solange man niemanden stört? Solange diese Selbstfürsorge nicht die Bedürfnisse anderer infrage stellt, sich gebraucht, geliebt, wichtig zu fühlen?

Sogar Jesus – oft als Vorbild für Selbstlosigkeit zitiert – hat nicht gesagt: „Liebe deinen Nächsten mehr als dich selbst.“

Er sagte: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“

Liebe zum anderen setzt Selbstliebe voraus – sie widerspricht ihr nicht.

Die doppelte Moral der Sprache

Diese Heuchelei spiegelt sich auch in unserer Alltagssprache wider. Ein paar Beispiele:

- Man soll Chancen ergreifen – aber tut man es zu gut, gilt man als Opportunist.

- Man soll Erfolg und Gewinn anstreben – doch wer damit erfolgreich ist, wird als Ausnutzer bezeichnet.

- Man soll sich selbst lieben – aber wer dann auch mal „Nein“ sagt, ist gleich ein Narzisst.

Die Sprache wird zu einem semantischen Minenfeld, in dem positive Begriffe zu Vorwürfen werden, sobald man sie entschlossen lebt.

Aber es sind nicht die Wörter, die sich ändern – es ist der Blick dessen, der sie benutzt. Das Urteil entsteht oft aus enttäuschter Erwartung, nicht aus echter Ethik. Und wer dich kritisiert, sucht nicht Gerechtigkeit – sondern will, dass du wieder funktionierst.

Ein Mythos über eine beunruhigende Freiheit

In diesem Sinne ist Narziss vielleicht kein Mahnmal gegen Selbstbezogenheit.

Vielleicht ist er ein Symbol für eine innere Freiheit, die andere verunsichert. Eine Freiheit, die sich nicht von fremden Bedürfnissen definieren lässt. Eine Freiheit, die den Tausch von Gefallen gegen Anerkennung verweigert.

Vielleicht ist die wahre Schuld des Narziss – damals wie heute – nicht, sich selbst zu lieben.

Sondern sich geweigert zu haben, die Rolle zu spielen, die ihm zugedacht war.

Sich mit Unschuld und Klarheit gegen diejenigen gestellt zu haben, die seine Schönheit, seine Präsenz oder sein Einverständnis für sich beanspruchen wollten.

Und vielleicht ist das – für Menschen, die es gewohnt sind, durch andere zu leben – die wirklich untragbare Schuld.

by Bruno